「保険の優先順位」お金の不安を軽くする

こんにちは、百壽総合研究所です。

新NISAをきっかけに投資を始める人が増え、お金の不安に向き合う機会も増えているように思います。

投資する元手を増やすには家計(固定費)の見直しが欠かせません。

「入っているけれど目的が曖昧」になりやすい保険は過不足が生じやすい固定費です。

今日は、保険の優先順位について考えてみたいと思います。

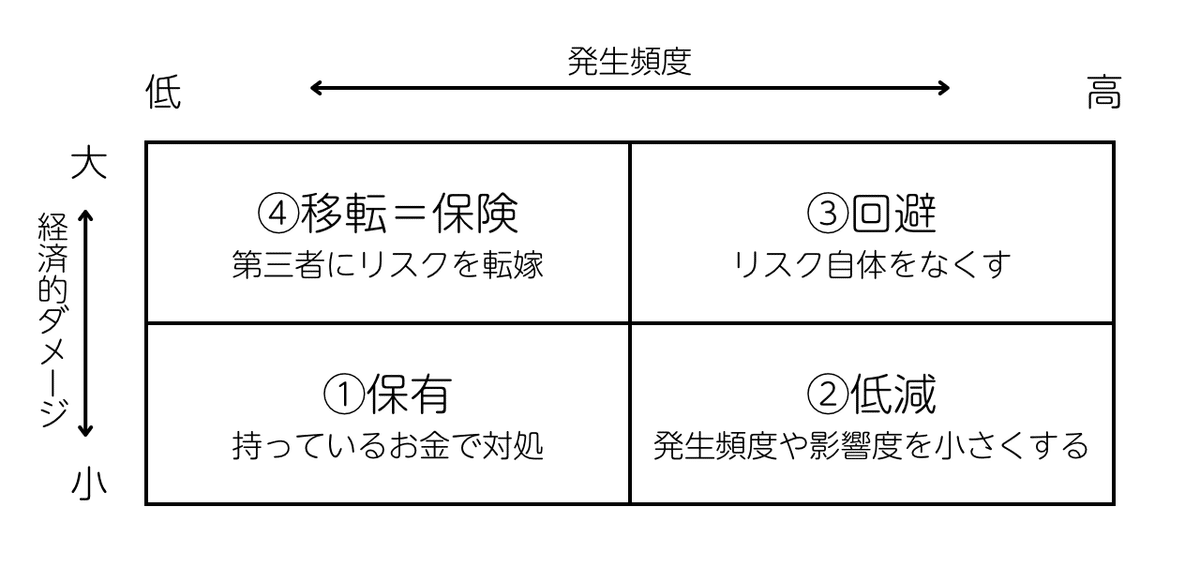

2つの軸で保険を考える

・発生頻度の高低:日常的に起きやすいか/めったに起きないか

・経済的ダメージの大小:起きたときの損失が大きいか/小さいか

①保有【頻度:低】×【損失:小】

例:交通系ICカードの紛失、車の小キズなど

基本方針:持っているお金で対処。保険を使うとかえって全体コストが上がることがあります(自動車保険の等級ダウンなど)

対策:車両保険は免責(自己負担)を設定して保険料を抑える

浮いた分を緊急予備費へまわす

②低減【頻度:高】×【損失:小】

例:軽いケガ・かぜによる受診、慢性の軽症疾患、歯科治療、雨具忘れなど

基本方針:低減(予防)と計画医療。生活習慣の改善、常備薬・かかりつけ医、歯の定期ケア、折り畳み傘の携行などで頻度と影響を下げる。

対策:医療費は予備費や医療積立で吸収

③回避【頻度:高】×【損失:大】

例:がん治療の長期化、就業不能の長期化、要介護の長期継続など

基本方針:保険の必要性は高いものの、保険料負担が重くなりやすい(起こりやすく、給付も大きく・長期になり得るため)。

対策:①リスクが顕在化しないように日々努める

②保険と持っているお金の両方で対処する発想を持っておく

そのために、

・公的制度(健康保険・高額療養費・傷病手当金・介護保険)を知る

・自助(貯蓄・資産)でどこまで耐えられるか把握

・重視する保障(通院・先進医療・就業不能・介護一時金 など)を明確にする

④移転=保険【頻度:低】×【損失:大】

例:住宅の全焼や水害、子を残して親が死亡、対人事故の加害者など

基本方針:最優先で保険。めったに起きないが、一度起きると家計が破綻しかねないため。

対策:保険を活用する(第三者にリスクを転嫁する)

※少ない保険料で大きな損失を移転できる最も保険らしい領域です。

最優先④の分野に備える保険の3つ

(1)火災保険(建物+家財):火災以外にも水災・風災・破損・盗難に備える対象範囲と免責金額は要チェック

(2)自動車保険:対人・対物は無制限、人身傷害・弁護士特約も検討

(3)生命保険:子供がいる方の万が一に備える保険(死亡保障)

必要金額(遺族の生活費・教育費・住宅費など)から、遺族年金・

資産を差し引いて必要保障額を算出する

期間を限定した定期保険(特に収入保障型がおすすめ)

注意:③は保険料が割高になりやすい理由

保険の仕組み上、発生頻度が高く、支払う保険金額が大きくなりがちな③のは、保険料が割高になる傾向が強い分野の保険です。

ニーズが顕在化しているため保険に加入する希望の多い分野ですが、保障範囲と保険料のバランスがカギ。

例えば、

・がん保険:通院・先進医療・診断一時金のどこを重視するか。

・介護保険:一時金型か年金型か、公的介護保険との重複はないか。

・就業不能:支給要件(自宅療養可否・精神疾患対象など)と免責期間の確認。

①②の対処は「自己負担・予防・貯蓄」

・自己負担:少額損失は保険を使わず支出管理で吸収。

・予防:生活習慣・定期検診・歯科予防・ワクチンなど。

・貯蓄:生活防衛資金(例:月支出の6か月)+医療・車修理など目的別予備費。

よくある誤解Q&A

Q1. 医療保険に入っていれば安心?

A1. 公的医療保険と高額療養費制度で多くはカバーできますが、“収入減少までは補えない”のが落とし穴です。

家計の弱点(医療費か収入減か)を見極めて設計を。

Q2. がん保険は必須?

A2. 必須ではありません。家族歴・年齢・家計余力・重視する給付を踏まえ選択。

まずは④の保険を整えたうえで検討しましょう。

Q3. 子どもが小さいが、どの保険を先に?

A3. 定期の死亡保障(必要期間・必要額)と火災保険、自動車があれば対人対物無制限が先です。

さいごに

保険は「めったに起きないが、起きたら家計が破綻する」ようなものを優先するのが基本です。広告や周囲の勧めよりも、あなたの家計の弱点に合わせて設計しましょう。

必要なら、家計全体(投資・貯蓄・公的制度)とセットで、無駄のない保障に整えるお手伝いをします。

※本記事の内容は、私が学びを深めてきた「両@リベ大学長」の書籍や発信から多くの示唆をいただいています。

私自身の経験や視点を交えて整理したものですが、より詳しく学びたい方はぜひ原著に触れてみてください。

百壽総合研究所280-x-60-px.png)